青藤产业频道

大数据(Big Data)和人工智能(Artificial Intelligence)作为现代信息技术的前沿领域,相信大家对其基本概念都不陌生,近年来它们的发展速度有目共睹。今天这篇文章,我们短暂地切换一个视角,不从纯技术/代码层面,而是从哲学的角度谈谈它们对我们的社会可能带来的影响。人工智能哲学主要探讨的是AI的本质、伦理、意识和认知等问题。接下来我们将先从几个主要问题出发,介绍几个人工智能哲学的主要问题及观点。

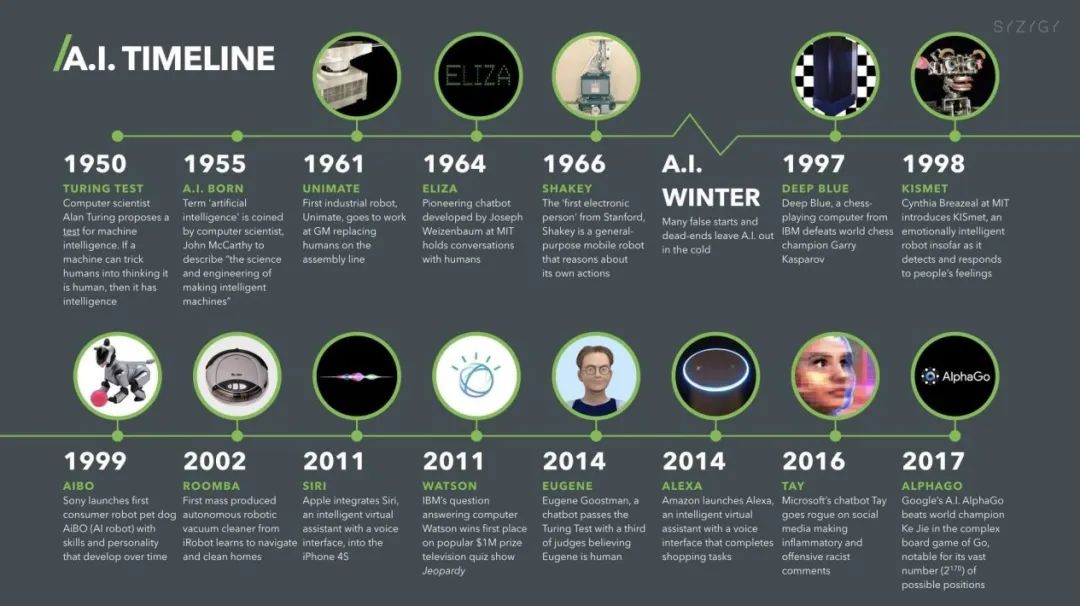

图:人工智能的发展史。实际上,人工智能的概念早在1950年初起,在1956年达特矛斯会议上

被正式命名为人工智能(Artificial Intelligence)即标志着人工智能的诞生。

一

人工智能的本质

1. 人工智能是否真正具备智能?

这个问题是人工智能哲学讨论的核心之一。传统的观点认为,人工智能只是依靠算法和数据进行计算和处理,并不具备真正的智能。约翰·塞尔(John Searle)通过“中文屋”思想实验提出了对人工智能的质疑。他认为,即使一个计算机系统能够通过图灵测试(Turing Test),也不意味着它理解了输入的内容。换句话说,人工智能或许能够模拟智能行为,但并不具备内在的理解力和意识。

图灵测试:在图灵测试中,一个人(评判员)通过键盘和显示屏与两个隐藏的对话者进行交流,其中一个是人,另一个是机器。如果评判员在交流过程中无法区分哪个是人哪个是机器,或者机器的表现和人类一样令评判员信服,那么机器就可以说通过了图灵测试。

中文屋:在这个实验中,塞尔想象一个不懂中文的人(比如他自己)被关在一个房间里。房间里有一本用英文写成的中文指南,用于将中文符号转换成其他中文符号。当房间外的人通过一个槽递进用中文写的问题时,屋里的人可以根据这本指南找到对应的中文答案,然后递出去。对于房间外的人来说,就好像房间里的人懂中文并能回答问题。

2. 强人工智能与弱人工智能

人工智能通常被分为强人工智能(Strong AI)和弱人工智能(Weak AI)。弱人工智能指的是专门解决特定问题的系统,比如语音识别、图像识别等。强人工智能则是指那些能够像人类一样进行思考和理解的系统。目前,学术界普遍认为我们还远未达到强人工智能的阶段,大多数现有的系统都属于弱人工智能。

二

人工智能的伦理问题

1. 人工智能的决策伦理

随着人工智能在医疗、金融、司法等领域的应用越来越广泛,AI的决策过程中的伦理问题引发了广泛关注。例如,自动驾驶汽车在遇到无法避免的事故时,应该选择保护车内乘客还是路上的行人?这种两难困境不仅是技术问题,更是伦理问题。如何设计AI的决策机制,以确保其符合伦理标准,是当前的重要研究方向。

2. 人工智能的隐私和数据安全

人工智能的发展依赖于大量的数据,这些数据通常包含个人隐私信息。如何在数据收集和使用过程中保护个人隐私,是一个亟待解决的问题。欧盟的《通用数据保护条例》(GDPR)就是为了解决这一问题而出台的法律框架。除此之外,数据安全也是一个关键问题,防止数据泄露和滥用是保护个人隐私的基础。

3. 人工智能的责任归属

当人工智能系统出现错误或导致损害时,责任应该由谁承担?这是一个复杂的法律和伦理问题。如果一个自动驾驶汽车发生了事故,责任应该归于制造商、软件开发者还是用户?目前,法律体系还没有完全适应人工智能的发展,需要进一步的研究和讨论。

三

人工智能与意识

1. 人工智能能否拥有意识?

意识问题是人工智能哲学中最具争议的问题之一。丹尼尔·丹尼特(Daniel Dennett)等学者认为,意识是一种高层次的认知功能,只要人工智能系统足够复杂,就有可能具备类似的意识。然而,另一派观点则认为,意识是生物性存在的特征,人工系统无法具备真正的意识。

2. 人工智能的自我意识

即使我们假设人工智能能够具备某种形式的意识,它是否能够拥有自我意识呢?自我意识意味着个体能够认识到自己的存在,并对自身的状态和行为进行反思。当前的人工智能系统虽然可以在某种程度上“模拟”自我意识,例如通过自我诊断和自我优化来提高性能,但这些行为仍然是基于预设的算法和规则,缺乏真正的自我认知。

四

大数据与人工智能

大数据和人工智能存在紧密联系,没有大数据技术,人工智能将无法有效运行;没有人工智能,大数据技术可施展的空间也十分有限。大数据技术改变了我们获取和理解知识的方式。基于大数据自身可容纳数据的量级和自主提取分析数据的特性,通过对海量数据的分析,分析师们能够发现过往难以察觉的模式和规律。然而,从哲学的角度讲,这些新发现的模式和规律,可能会引发关于数据分析结果是否等同于“真理”的讨论。数据本身并不具备意义,只有在特定的语境和解释下才形成知识。不过,笔者认为,在实际的业务场景中,大数据技术对数据分析的赋能是巨大的,快速响应和直观呈现是在新技术背景下对数据分析师提出的更高的要求,业务侧需求的快速满足也进一步要求分析师们能够更深入地解读数据,分析是为了讲好数据背后的故事,基于科学的方法得出的结论虽不一定是真理,但值得关注与参考。

大数据的广泛应用同样可能带来隐私泄露的风险。哲学上,这涉及到个人隐私权与集体利益之间的伦理平衡。我们需要思考在追求技术进步和社会福利的同时,如何保护个人的隐私和自由。当下较好的一个趋势是,已经有越来越多人工智能企业积极关注由大数据技术带来的海量用户数据隐私信息的重要性,并通过深度学习等技术使用AI来约束自身数据的存储使用等行为。

大数据技术在决策中的应用可能导致算法偏见和不公平结果。哲学上,这涉及到对正义和公平的理解。我们需要思考如何在技术设计和应用中贯彻公平原则,避免对某些群体的歧视。比如业务场景下,基于大数据技术的AI可能分析得出对某一客户群体不公正的政策结论,尽管该结论确实能扩大业务规模或者改善业务质量,这种时候需要人介入进行综合判断,是否采纳或如何完善结论政策细则,而非单纯依靠精密的大数据分析。

在未来,如何在保障伦理和安全的前提下,推动大数据和人工智能技术的发展和应用,将成为人类面临的重要课题。通过深入的哲学探讨和科学研究,我们可以更好地理解这些前沿技术的本质和潜力,为构建一个更加美好的未来贡献智慧和力量。

精装写字楼 全球招商中

余席有限·诚邀入驻

欢迎咨询

内容来源:米可维大数据

版权声明:除非无法确认,我们都会标明作者及出处,如有侵权烦请告知我们,我们会立即删除并表示歉意。谢谢!

0592-7015777,0592-7018000

cqtsatp@163.com

周一至周日:9:00-21:30